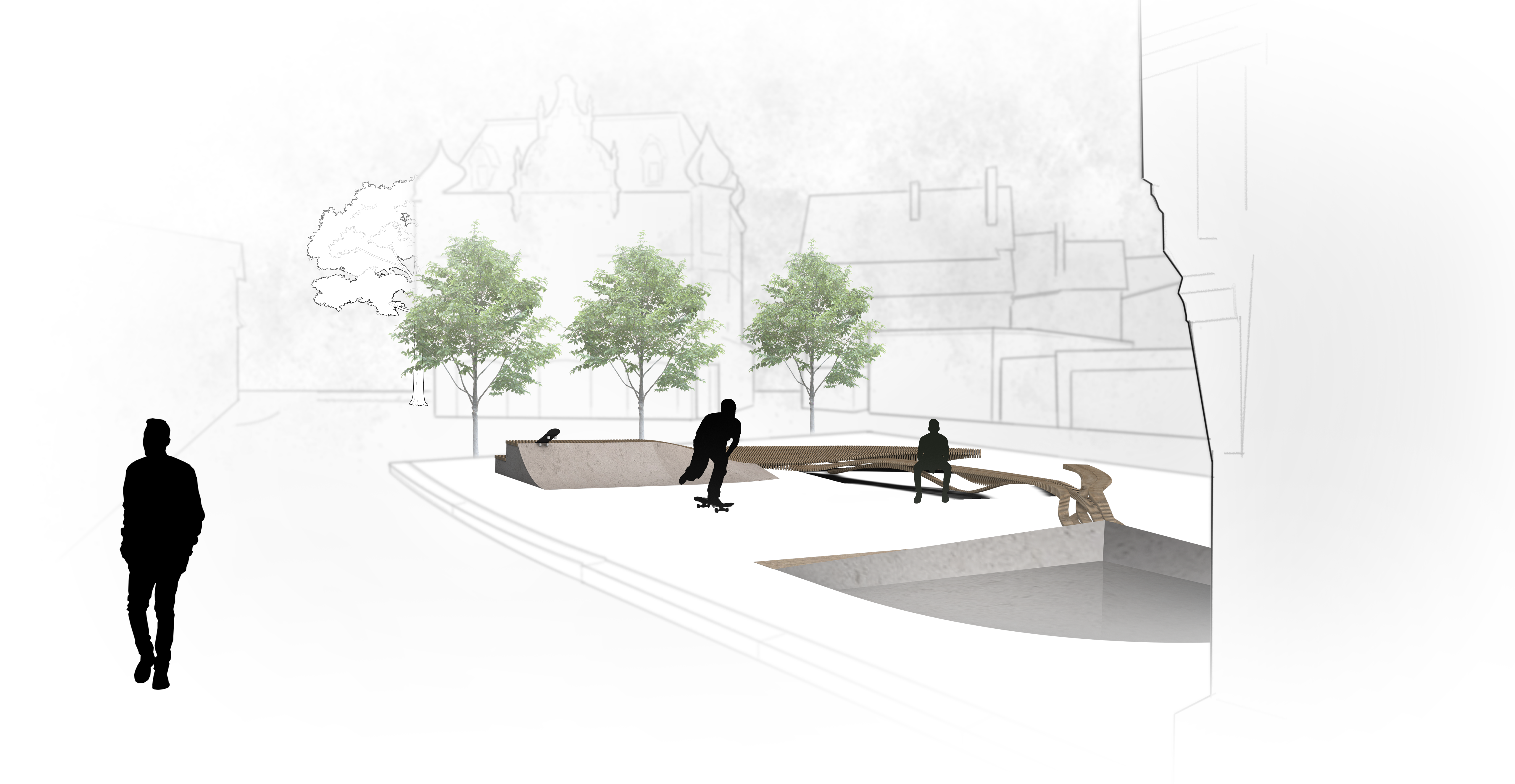

Sweet Spots sind eine Reihe von Objekten im urbanen Raum, die sowohl Skaten als auch andere Bewohner der Stadt ansprechen soll. Sie sollen miteinander in Kontakt treten, um die gegenseitige Akzeptanz zu fördern.

Skateboarding ist im urbanen Raum entstanden, die Hindernisse sogenannte Obstacles, greifen die urbane Architektur auf. Skateparks, die solche Obstacles verwenden, geben Skaten zwar einen eigenen Raum, trennen sie aber auch vom städtischen Umfeld in dem sie sich wohl und sportlich gefordert fühlen.

Sweet Spots schafft Orte, die sowohl von Skatern als auch von anderen Stadtbewohnern sicher genutzt werden können und bringt die beiden Gruppen miteinander in Kontakt.

Es entstehen Berührungspunkte, die die gegenseitige Akzeptanz fördern. Im Zuge des Projekts wurden vier solcher Sweet Spots gestaltet, die jeweils aus einem Aufbau an Obstacles und einer Sitzgelegenheit bestehen.

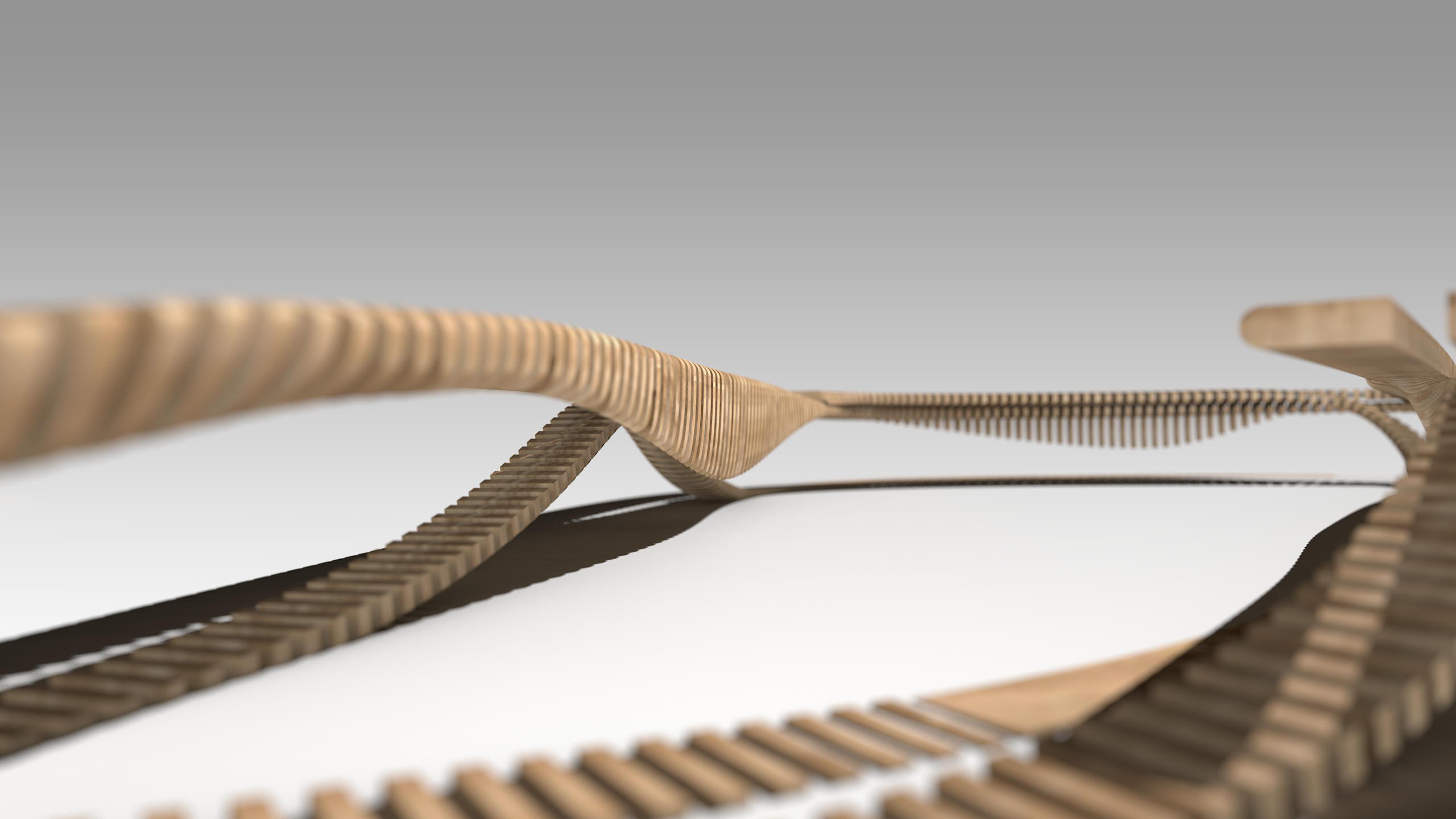

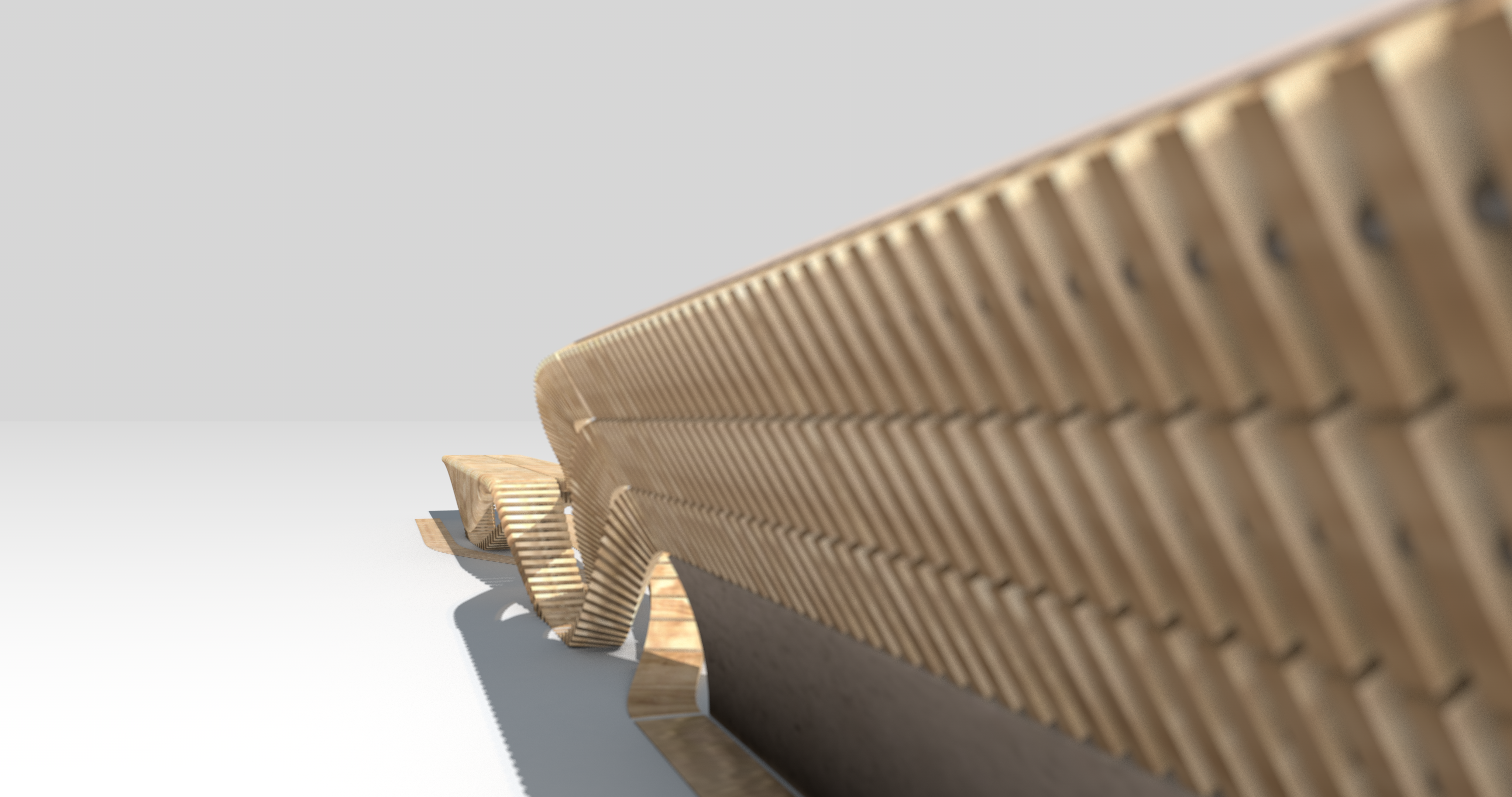

Die Hindernisse für Skater sind aus Beton gefertigt und so ausgewählt, dass sie sich gegenseitig ergänzen und eine möglichst hohe Bandbreite an Tricks zulassen. Im ästhetischen Gegensatz zu den eher geometrischen Obstacles stehen die segmentierten Holzbänke mit ihren geschwungenen organischen Formen. Durch den Kontrast entstehen klare Anzeichen auf die Funktion und ein skulpturales Gesamtbild, das sich in allen vier Objekten widerspiegelt.

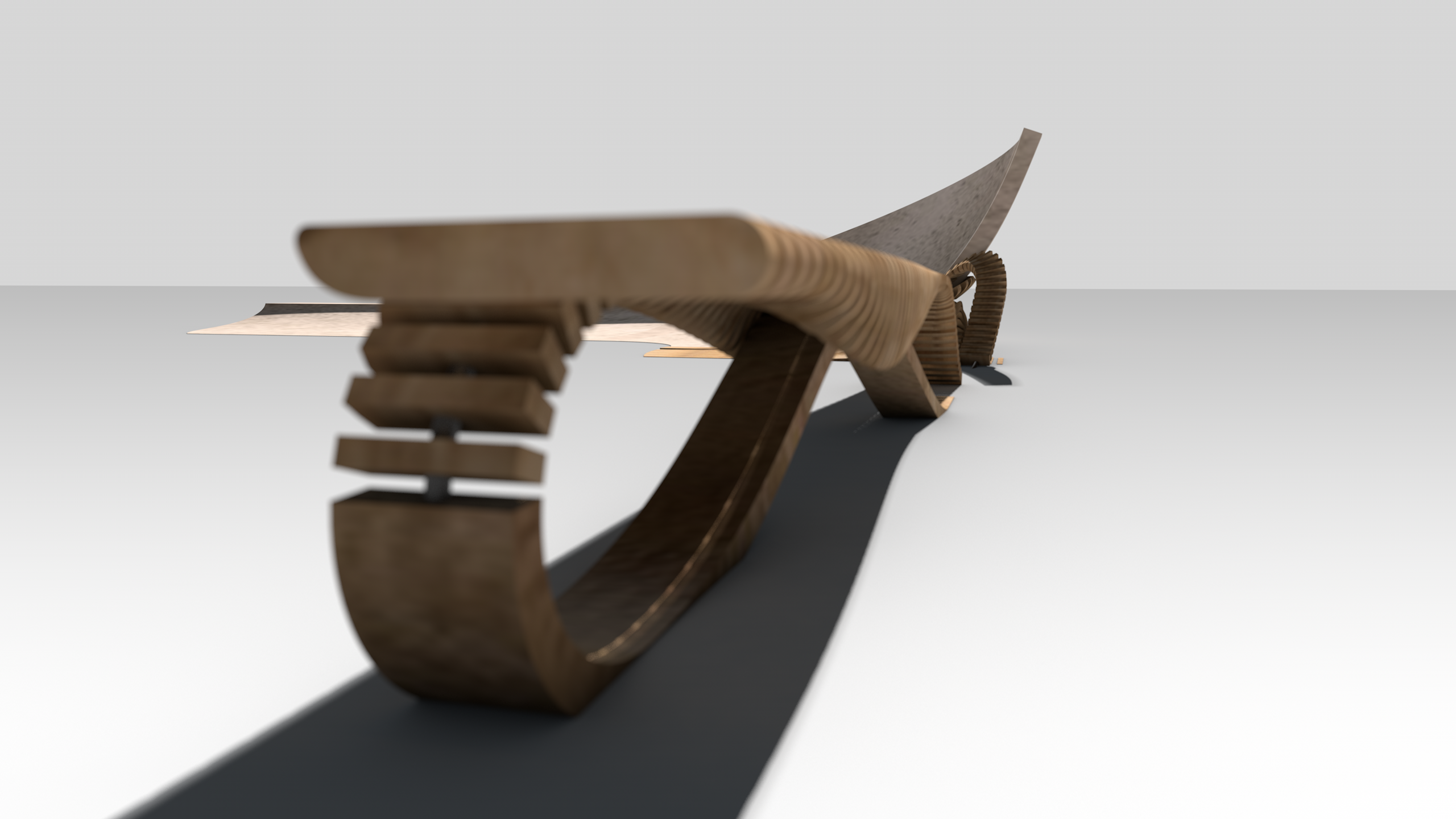

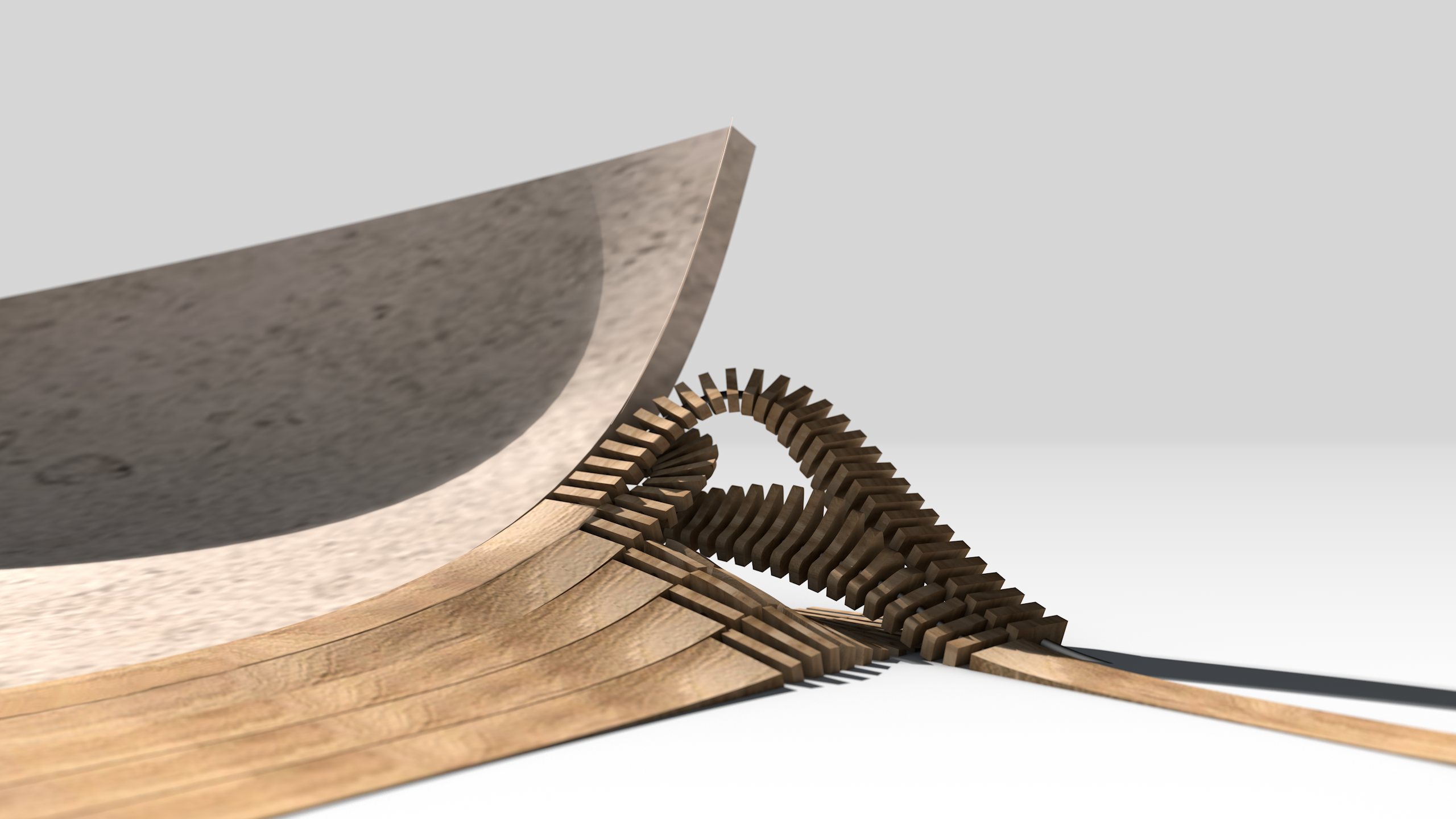

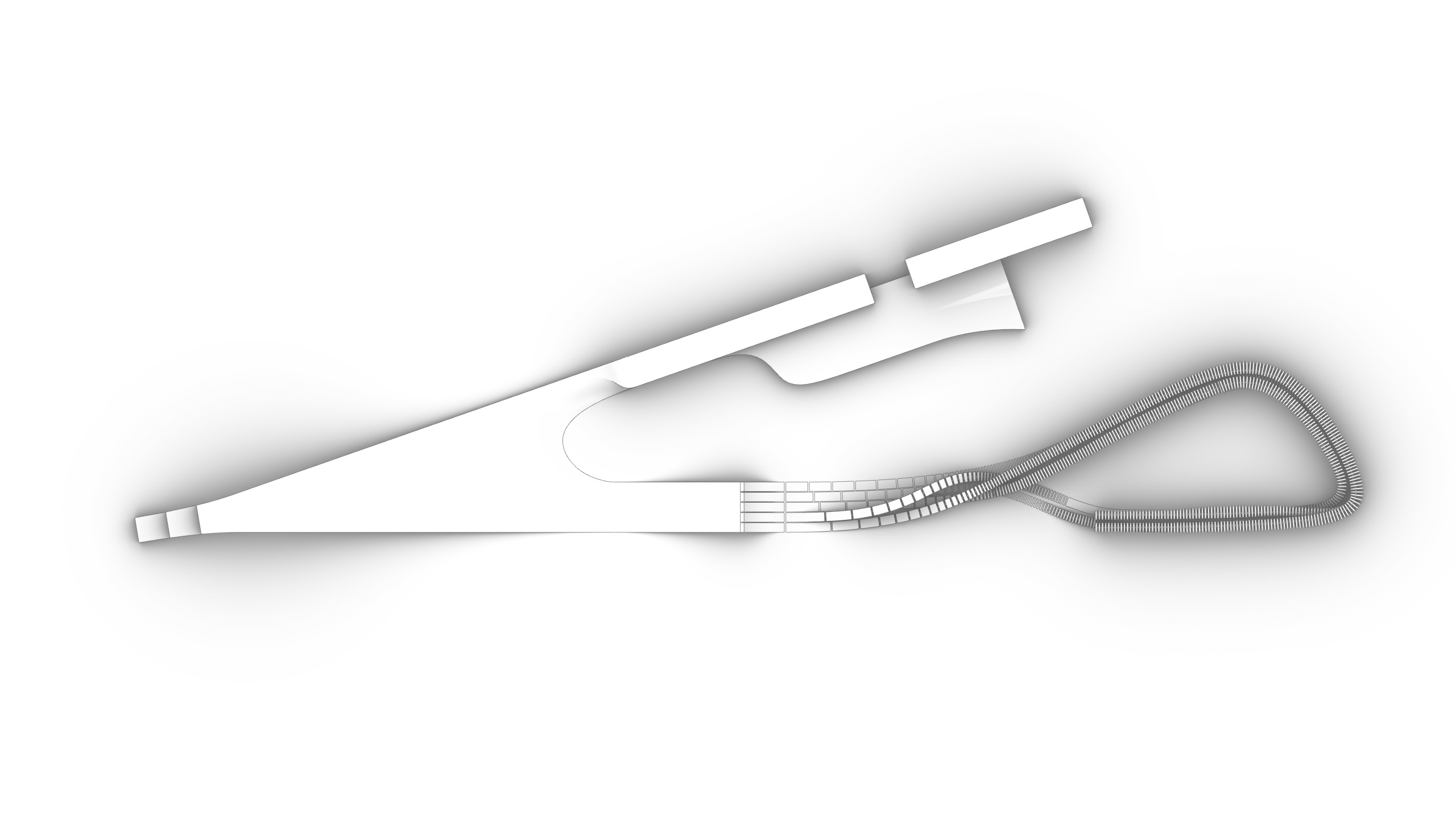

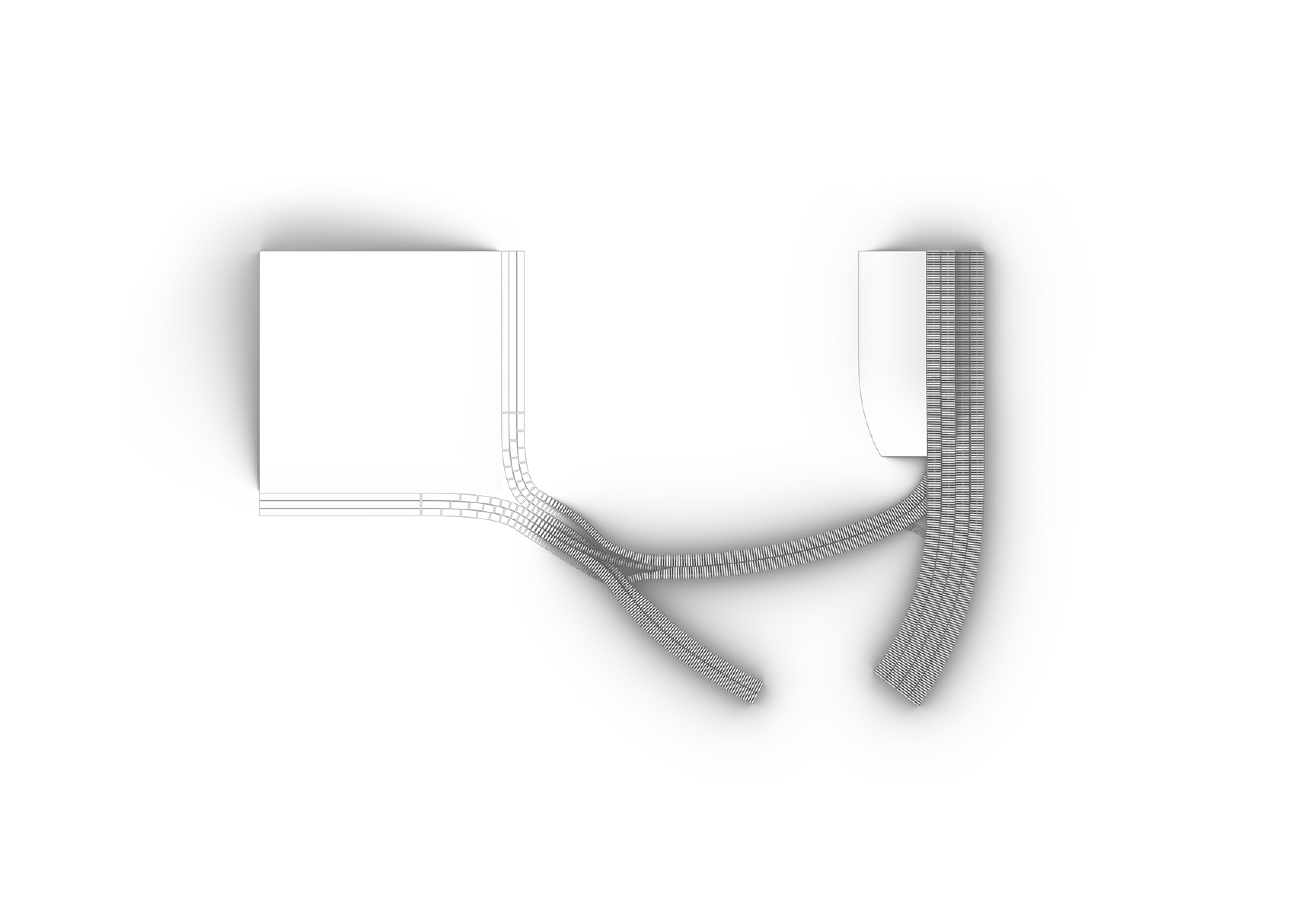

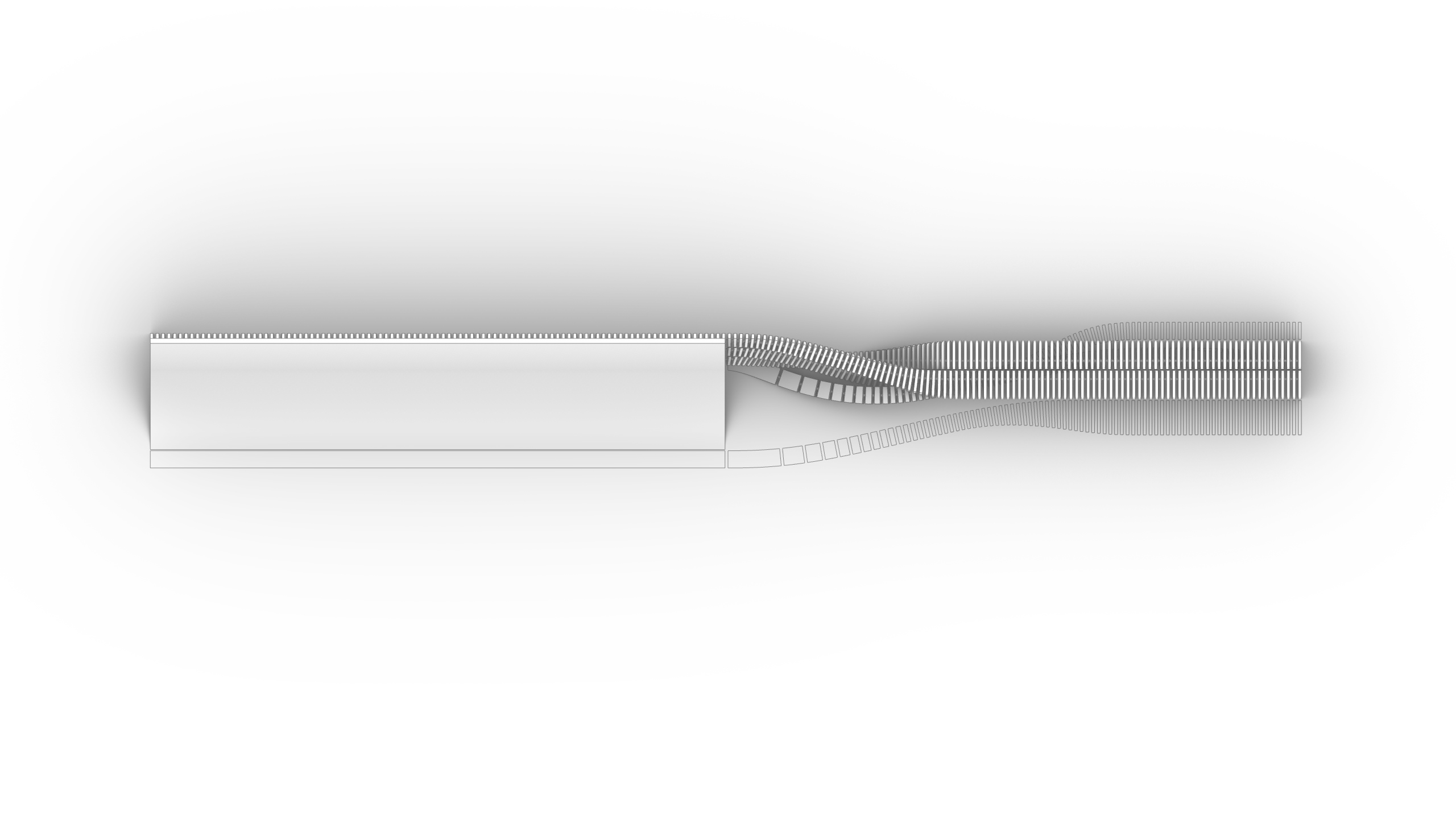

LEDGE SPOT

Der dreieckige Ledgespot ist 20 m lang und bis zu 6,5 m breit. Die Fahrtrichtung ergibt sich entlang der langen Seiten. Am spitzen Ende befindet sich eine 50 cm hohe Rampe um Schwung zu holen. Sie ist über drei Stufen erreichbar. Die Obstacles sind von der Spitze aus gesehen auf der linken Seite angeordnet. Der Aufbau besteht aus einer 30 cm hohen und 4 m langen Ledge. Auf ihrer halben Länge beginnt ein 15 cm hohes und 4 m langes Manualpad mit integriertem Kicker. Dieser erleichtert den Sprung auf die 45 cm hohe Ledge, die am Ende des Obstacles in einer abschüssigen Downledge endet. Danach öffnet sich der Raum in einen Flatground am breiten Ende Platzes. Von der Spitze aus auf der rechten Seite befindet sich ein Kicker. Nach der Landung lenken die ersten Holzbalken die Fahrtrichtung in Richtung Obstacles und schlussendlich zum Flatground.

Die Holzelemente verlaufen weiter entlang der rechten Seite, heben sich aus dem Boden und bilden auf der rechten Seite des breiten Bereichs die Sitzgelegenheit. Durch die Segmentierung der Holzbalken lässt sich die Breite frei variieren, so kann aus zwei nebeneinander aufenden Strängen von jeweils 25 cm Breite eine ca. 50 cm tiefe Sitzfläche entstehen. Die insgesamt 5 Linien laufen in eine große Schlaufe mit einer inneren Abmessung von ca. 2 x 4 m. Diese dient als abgeschlossene Sitzgruppe, lässt aber auch zu, sich den Obstacles zuzuwenden.

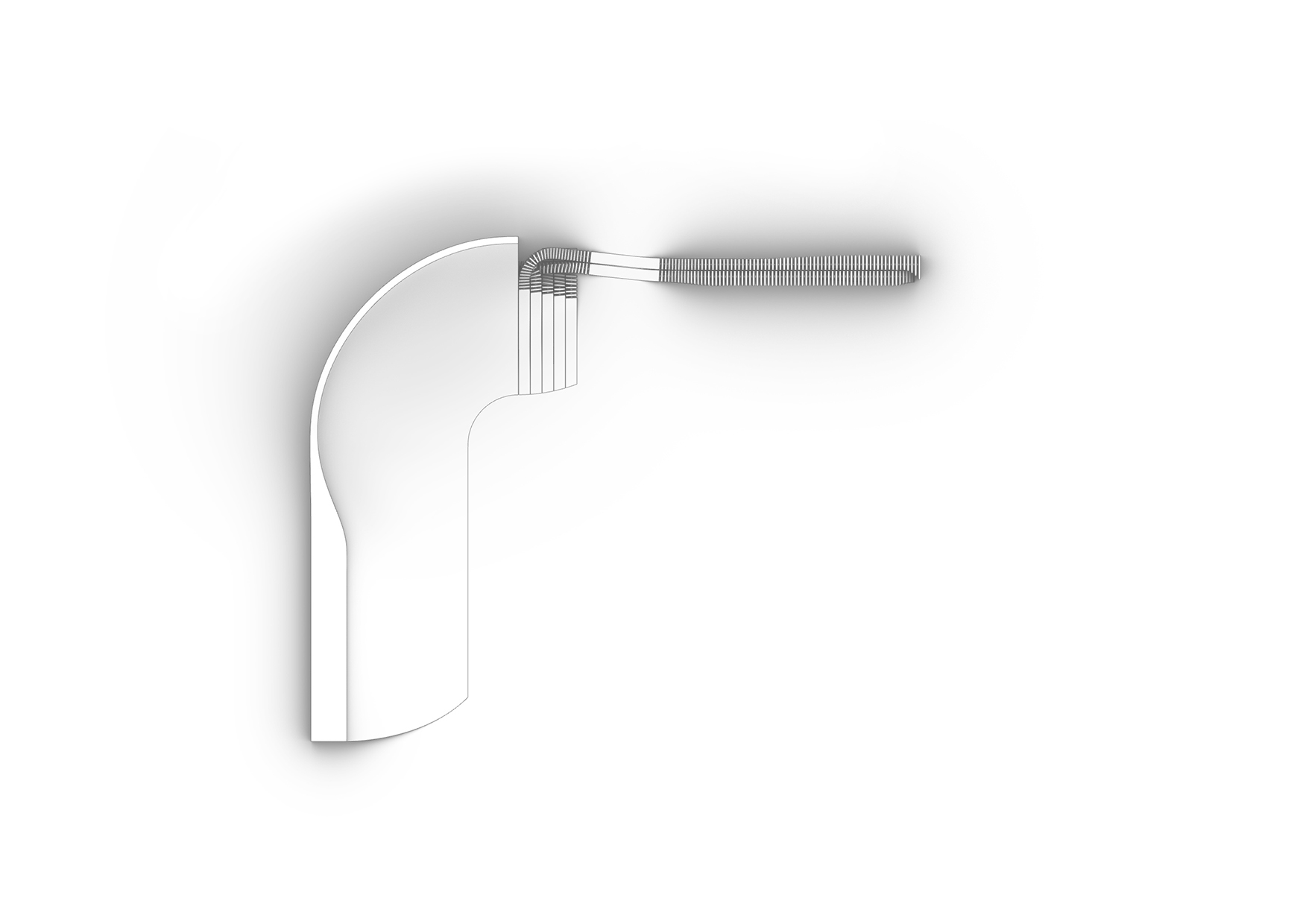

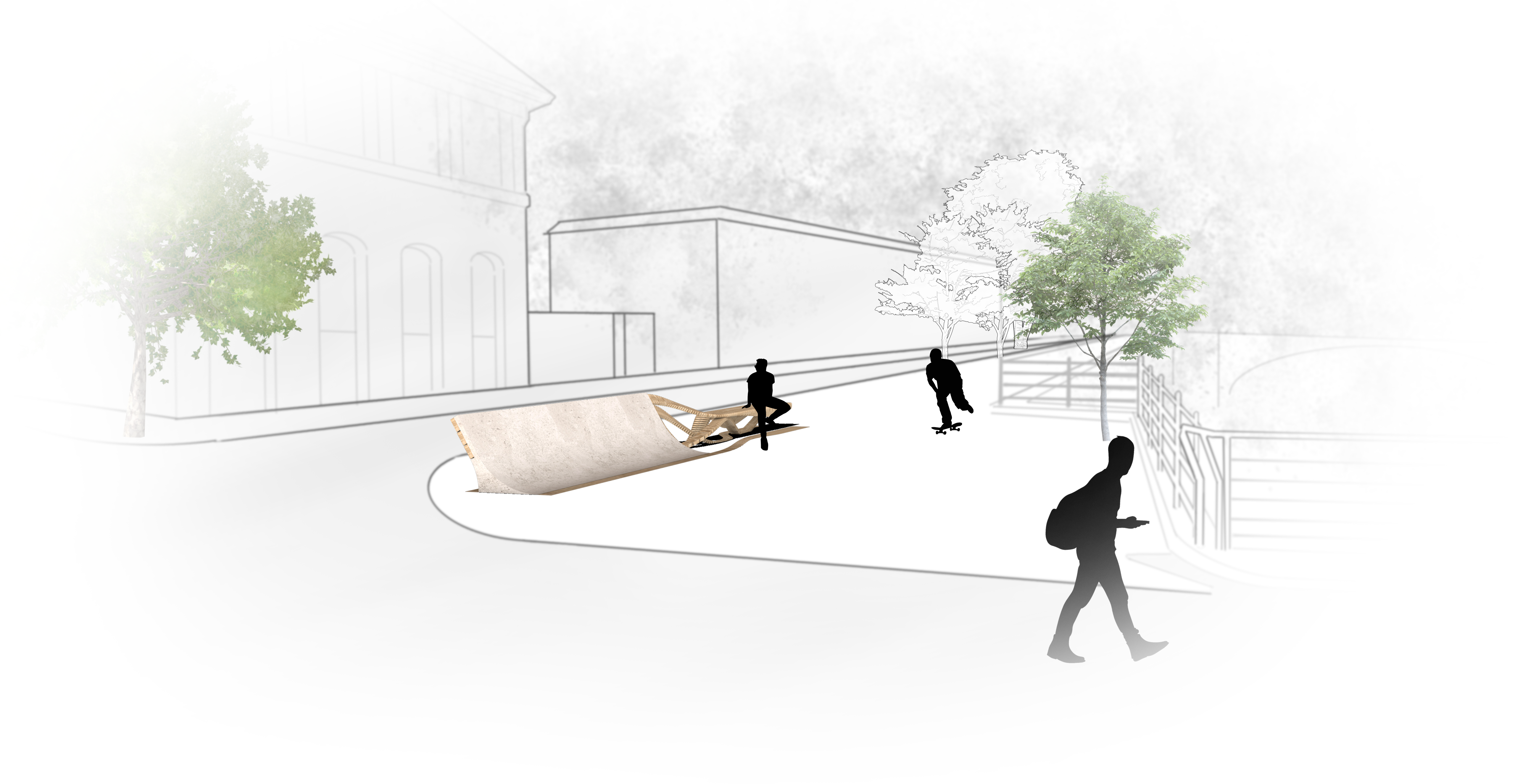

CORNER SPOT

Wie der Name vermuten lässt befindet sich der Cornerspot an eine Straßenecke, in diesem Beispiel trifft ein breiter Fußweg einer Promenade im rechten Winkel auf eine Straße. Der Spot erstreckt sich jeweils 8 m in die Beiden Richtungen. Das Obstacle besteht aus einer Transition, die an der Höchsten Stelle 120 cm misst. Sie verläuft entland der Straße und macht am Ende eine 90-Grad-Kurve in Richtung Promenade. Somit wird auch die Fahrtrichtung parallel zum Weg umgeleitet. An der niedrigen Seite get die Transition in eine 20 cm hohe Ledge über, während an der hohen Seite die Holzelemente anknüpfen. Zwei davon verlaufen auf der Rückseite des Betonteil, insgesamt 5 Balken bilden einen Übergang vom Boden in die Transition. An dieser Stelle können sie lediglich mit den Rollen des Skateboards befahren werden, wodurch der starke Verschleiß durch Grind-Tricks ausbleibt.

Die Bank besteht aus insgesamt 3 Strängen, zwei davon bilden die 50 cm breite Sitzfläche, einer läuft darunter und stützt die Konstruktion ab. Zwischen der Sitzfläche und dem Obstacle sind die Holzelemente ebenerdig im Boden versenkt und bilden so einen ca. 1 m breiten Durchgang um den Fußgängerverkehr nicht zu behindern.

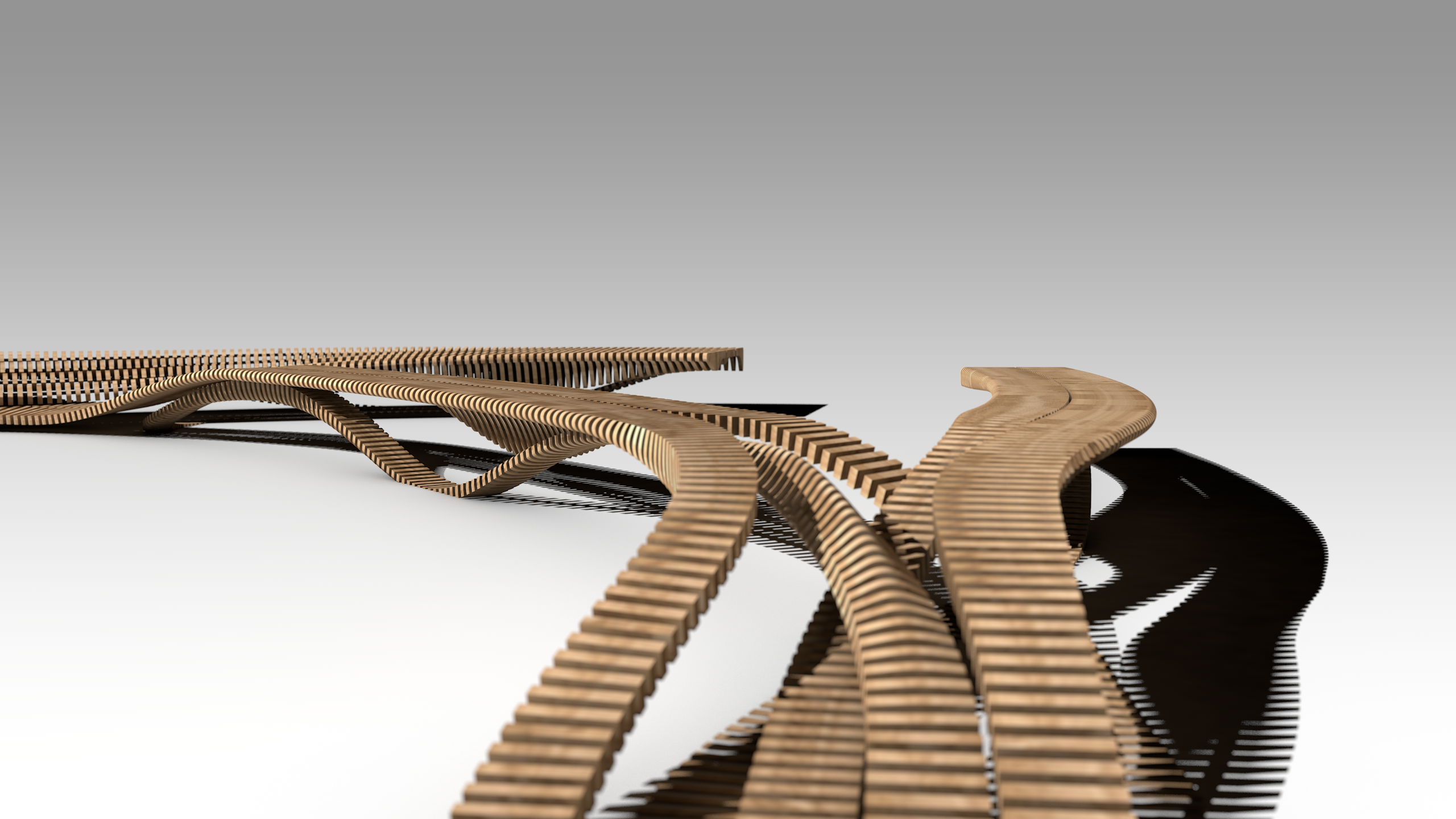

HIP SPOT

Auf dem flächigen rechteckigen Platz findet sich der größte Spot. Im Beispiel liegt er zwischen zwei parallelen Straßen und misst 15 x 10 m. Der Hipspot beinhaltet zwei Betonelemente, ein 60 cm hohe Quarterpipe und ihr gegenüber die 120 cm hohe namensgebende Hip. Die Hip besteht aus zwei im 90-Grad-Winkel zueinander stehenden Schrägen mit einer Steigung von je 13,5 Grad. Der Abstand zwischen den beiden Obstacles beträgt 7,5 m. Von der Quarterpipe aus gesehen auf der linken Seite der Hip befindet sich Flatground, der auch zum Ausrollen dient, da sich die Fahrtrichtung nach Tricks auf der Hip um 90 Grad ändert. Auf der Rückseite der Quarter sind zwei große Stufen, die mit Holzsegmenten bedeckt sind.

Auf der Rückseite der Quarter sind zwei große Stufen, die mit Holzsegmenten bedeckt sind. Diese laufen in vier breiten Strängen quer zur Rampe und bilden eine 120 cm breite Sitzgelegenheit entlang der kurzen Seite des Platzes. Mit zwei weiteren 50 cm breiten Bänken aus jeweils zwei Reihen bildet sie eine große dreieckige Sitzecke, auf der zueinander oder nach außen gesessen werden kann. Die Holzstränge der Bänke entspringen an der Hip und werden von zwei weiteren gestützt.

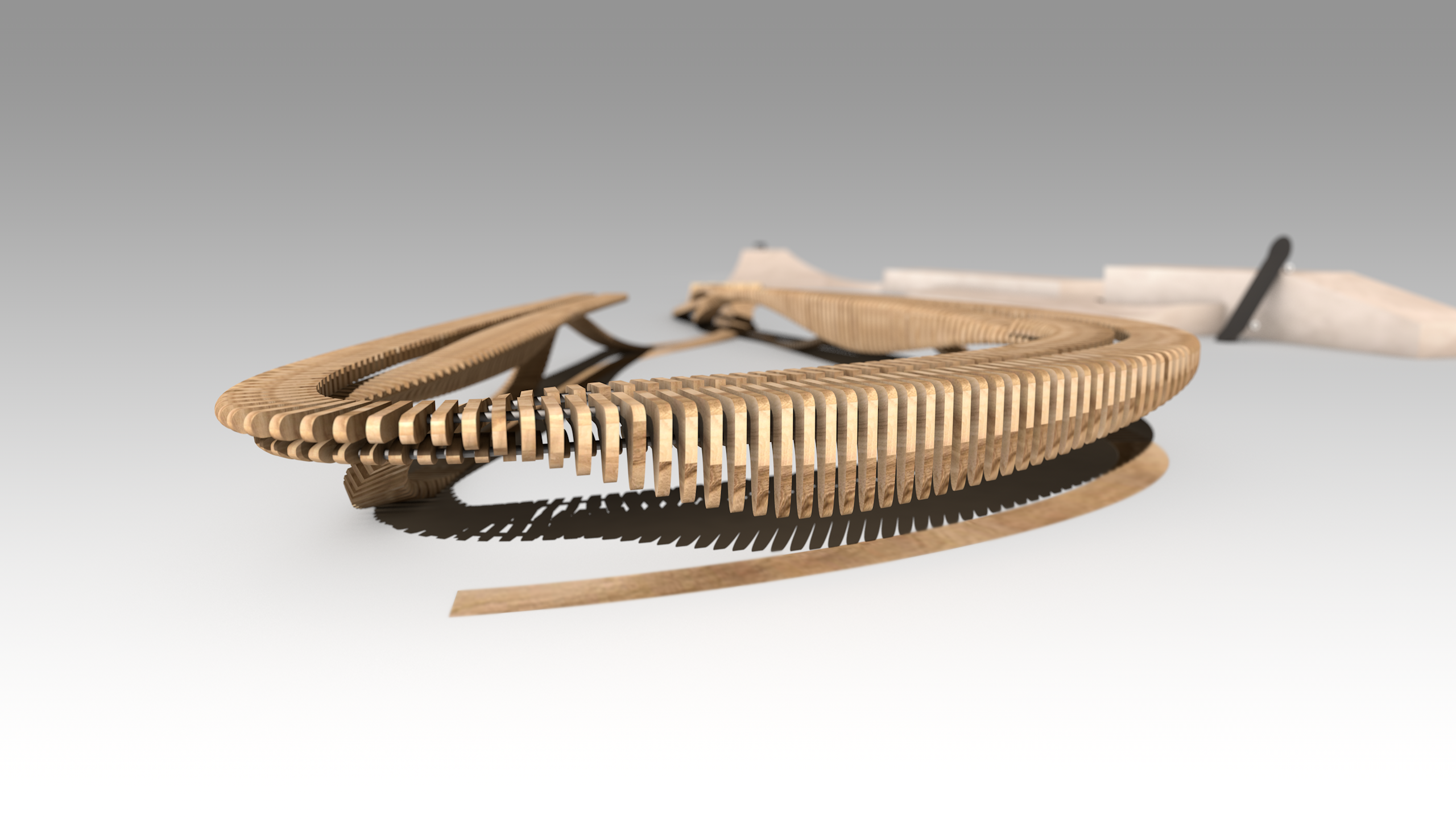

WALLRIDE

Der Wallride befindet sich auf einem schmalen rechteckigen Platz entlang einer Straße. Das Obstacle ist besteht aus einer 80 cm hohen, 5 m langen Wand, die in einem 60-Grad-Winkel zum Boden steht. Der Übergang zum Boden hat einen Radius von 80 cm. Die Fahrtrichtung ist parallel zur Straße. Auf der zur Straße gewandten Rückseite verlaufen drei Stränge von Holzsegmenten. Zwei weitere Balken laufen vor und hinter dem Wallride im Boden. Aus zwei Balken entsteht die parallel zur Fahrtrichtung verlaufende, 50 cm breite Sitzfläche mit einer Länge von ca. 3 m, ein weiterer Strang stützt sie von unten ab. Die vor dem Wallride verlaufende Reihe verbreitert sich im Boden vor der Sitzfläche. Sie signalisiert so den Sitzbereich und hält durch die Riffelung die Skater davon ab, direkt vor der Bank zu fahren.

Unser begleitetendes Tool soll also lediglich als digitaler Wegweiser dienen. Beim Öffnen der Website erscheint eine Karte, die die Spots in der Nähe des Nutzers anzeigt. Der Skater kann sich dann den am besten geeigneten Weg dorthin anzeigen lassen. Dieser Weg wird danach ausgewählt, wie sicher und angenehm sie zu skaten ist. Also einerseits das aktuelle Verkehrsaufkommen und ob ein Fuß- oder Radweg vorhanden ist, andererseits die Qualität des Bodenbelags und das Gefälle.

© KRISTIN SAIER